Mike Buob

CTO, Immersive | Capgemini

17. Mai 2023 – Energy Day von Unity, Houston

Bei dieser Veranstaltung von Unity und Capgemini kamen führende Vertreter aus der Energiebranche zusammen. Neben einem Austausch über die Herausforderung bei der Entwicklung und Skalierung von digitalen Zwillingen wurden auch Brainstormings zur Bewältigung dieser Schwierigkeiten durchgeführt.

Dabei deckten die Gespräche sämtliche Aspekte dieses Themas ab, von der Definition digitaler Zwillinge und der Vorbereitung von Daten für die Erstellung eines digitalen Zwillings über verschiedene Anwendungsfälle bis hin zur effizienten Weiterentwicklung einer Initiative für digitale Zwillinge.

Hier fassen wir die 10 bewährten Verfahren zusammen, die die Gruppe gesammelt hat.

Die Mitwirkenden

Eine globale Partnerschaft, die Unternehmen dabei unterstützt, den geschäftlichen Wert von immersiven und Metaversum-Erfahrungen zu nutzen. Zusammen spielen wir eine wichtige Rolle beim Entwerfen und Skalieren von individuell zugeschnittenen Lösungen für das Metaversum und digitale Zwillinge, um die Annäherung zwischen digitaler und physischer Welt zu beschleunigen.

Führende Branchenvertreter tauschen sich beim Energy Day von Unity in Houston über bewährte Verfahren aus.

Diese von Unity und Capgemini organisierte Veranstaltung war ein schönes Beispiel für den Ideenaustausch und die Zusammenarbeit unter Experten für digitale Zwillinge aus der gesamten Energiebranche.

Fachkräfte aus Unternehmen wie SLB, bp oder Exxon kamen zusammen, um über die erlebten Herausforderungen zu sprechen. Darüber hinaus überlegten sie sich die zehn wichtigsten Tipps zur Einrichtung von digitalen Zwillingen, mit denen Sie Ihre Initiative erfolgreich umsetzen und die Energiewende vorantreiben können.

Die bewährten Verfahren, die bei der Veranstaltung besprochen wurden, decken die folgenden drei Schwerpunktbereiche ab:

Da sich Unternehmen darauf konzentrieren, Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und die Produktivität und die betriebliche Effizienz zu erhöhen, dürften sich die Ausgaben für Software (mit dem Schwerpunkt auf digitalen Zwillingen) in den nächsten fünf Jahren verdoppeln. Bis 2050 werden gemäß diesem Bericht von McKinsey 80–90 Prozent der globalen Energiegewinnung aus erneuerbaren Energien stammen. Viele Unternehmen setzen bei dieser Umstellung auf die Technologien von digitalen Zwillingen, um die Zusammenarbeit und die Entscheidungsfindung zu verbessern.

Der Energiesektor steht bei der Einführung von digitalen Zwillingen an vorderster Front, angeführt von Pionieren wie SLB, bp, Enbridge und Exxon. Vom virtuellen Zwilling der Gasaufbereitungsanlage von slb über den digitalen Zwilling von bp für die Produktionsoptimierung und das Systemoptimierungsprogramm von Enbridge bis hin zum XR-Schulungsprogramm von Exxon – digitale Zwillinge haben sich bereits in den unterschiedlichsten Anwendungsfällen als erfolgreiche Lösung bewiesen. Wichtig für die weitere Entwicklung der Technologie ist, dass die Herausforderungen, die Thema bei dieser Veranstaltung waren, gemeistert werden, um ein vernetztes und allumfassendes Programm für digitale Zwillinge sicherzustellen. Darüber hinaus ist es wichtig, auch neue Technologien wie die künstliche Intelligenz (KI) zu integrieren. Ein Mitwirkender formulierte treffend, „Wir können entweder alleine schnell sein oder gemeinsam weit kommen“. In diesem Bereich der Entwicklung, der vielen Veränderungen unterworfen ist, ist die Zusammenarbeit äußerst wichtig.

„Im industriellen Metaversum könnte man all seine IoT-Daten, alle Systeme von ERP bis SAP, alle einzelnen Komponenten zusammenführen. Für ein Visualisierungsformat ist es unerheblich, ob das 3D oder 2D ist. Der entscheidende Punkt ist, dass alle Daten an einer Stelle vorliegen und man sich darauf konzentrieren kann, die Vorteile dieser Lösung für die Zusammenarbeit zu nutzen.“

Häufig implementieren Unternehmen übereilt neue Technologien wie digitale Zwillinge, ohne zunächst eine klare Strategie dafür zu entwickeln. Dies kann schnell zu problematischen Situationen führen, z. B. zu isolierten digitalen Black-Box-Zwillingen, die nicht kompatibel sind, zu unklar definierten Zielen und/oder zu Lösungen, die praktisch keine Verbesserungen bieten.

Unsere Mitwirkenden hatten diesbezüglich die folgenden Ratschläge:

Tipp 1 – Der Benutzer sollte im Fokus stehen

Der digitale Zwilling muss für den Endbenutzer funktionieren. Beginnen Sie mit einer kleinen Zielgruppe (z. B. einem Anlagenteam), identifizieren Sie ihre Herausforderungen, und entwickeln Sie eine Lösung, die ihren Anforderungen entspricht. Bei der Ausweitung des digitalen Zwillings sollten Sie diesem Prinzip immer wieder folgen. So vermeiden Sie die Falle, in ein Programm für digitale Zwillinge zu investieren, das nicht ausreichend genutzt wird, weil es nicht den Bedürfnissen der Endbenutzer entspricht.

Tipp 2 – Stellen Sie realistische Erwartungen

Eine Frage, die häufig – v. a. von Führungskräften – gestellt wird, bezieht sich auf den Return on Investment (ROI) eines digitalen Zwillings. Legen Sie von Anfang an unmissverständlich fest, welche Ziele Sie erreichen und wie Sie sie messen möchten. Unsere Gruppe tauschte sich über die Schwierigkeiten aus, die sie diesbezüglich erlebt haben. Eine konkrete Diskussion wurde über die Kostenvermeidung als Messfaktor geführt:

„Wenn bei einer Komponente ein Fehler auftritt, der eine katastrophale Explosion oder ein Ölleck auslöst oder dazu führt, dass Biokraftstoff ausläuft – wie lässt sich das messen? Die Kosten für die Vorbereitung, die Reinigung etc. können sich auf Hunderttausende oder gar Millionen von Dollar belaufen, während die präventive Wartung nur ein paar Hunderte gekostet hätte.“

Der Konsens lautete, dass die potenziellen wirtschaftlichen Vorteile der wichtigste Faktor für Entscheidungsträger sind.

So können beispielsweise eine prädiktive Überwachung und Wartungswarnungen die Ausfallzeiten verringern, indem sie Mitarbeitern konkrete Daten zu einem möglichen Problem oder auffälligen Komponenten liefern. Dieser Wert kann den Entscheidungsträgern als Betrag der Kosten pro Tag präsentiert werden, wobei die Gesamtkosten der bisherigen Ausfallzeiten der Anlagen mit dem Szenario der digitalen Zwillinge verglichen werden, die in Echtzeit präzise, präventive Anleitungen zur Verkürzung oder sogar Verhinderung von Ausfallzeiten bereitstellen.

Tipp 3 – Legen Sie die ESG-Ziele für Umwelt, Nachhaltigkeit und Governance fest

Auch hier gilt es, klar zu definieren, was man sich von der Einführung des digitalen Zwillings erwartet. Wie schätzen Sie z. B. die Auswirkungen der Technologie auf Ihren CO2-Fußabdruck ein? Wie messen Sie diesen Einfluss?

Tipp 4 – Bilden Sie interne Mitarbeiter weiter, und suchen Sie neue Mitarbeiter auch in anderen Branchen

Wenn Sie die Implementierung, Wartung und Skalierung Ihres digitalen Zwillings planen, stellen Sie sicher, dass Sie intern über die nötigen Kompetenzen verfügen. Damit vermeiden Sie die Kosten, die anfallen würden, wenn Sie bei Änderungen, Fehlerbehebungen oder der Skalierung Ihres digitalen Zwillings auf Dritte zurückgreifen müssten.

Wenn Sie zusätzliche Mitarbeiter einstellen müssen, ziehen Sie auch in Erwägung, außerhalb Ihres eigentlichen Talentepools zu suchen. Entwickler, die in anderen Branchen, z. B. im Gaming-Bereich, tätig sind, können ihre Kenntnisse problemlos auf neue Aufgaben übertragen.

„Die Wahrscheinlichkeit, dass eine einzige Person über alle nötigen Kenntnisse bei digitalen Zwillingen verfügt, ist sehr gering. Ihr Kernteam für digitale Zwillinge besteht im Hinblick auf Kompetenzen aus Personen, die für die Integration aller Beteiligten zuständig sind. Das sind diejenigen, die all die verschiedenen Menschen zusammenbringen. Sie brauchen sich nicht mit sämtlichen Details auskennen, aber sie müssen in der Lage sein, mit den einzelnen Gruppen zu sprechen und sie zusammenzuführen.“

Tipp 5 – Informieren Sie Stakeholder über die Reifegrade von digitalen Zwillingen

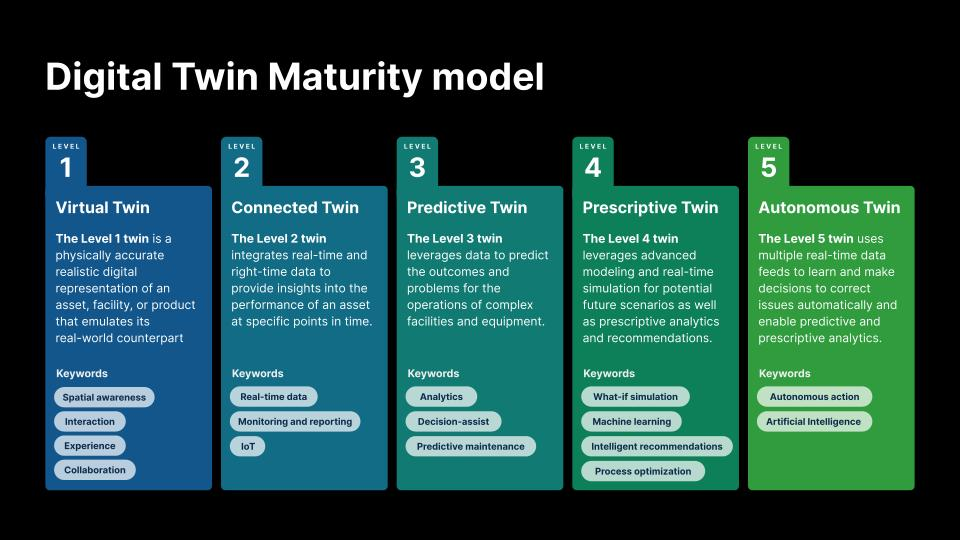

Indem Sie Stakeholder über die Reifegrade von digitalen Zwillingen (siehe Diagramm) informieren, stellen Sie sicher, dass alle wissen, was man von der Anwendung erwarten kann und was nicht.

In den meisten Fällen handelt es sich bei der Erstimplementierung um einen virtuellen Zwilling des 1. Reifegrads, der als digitale 3D-Repräsentation einer Anlage oder Komponente definiert wird, die physisch präzise ist und räumliche Daten nutzt. Zwillinge dieses Reifegrads sind vor allem eine Visualisierung von komplexen Daten (wie BIM, CAD oder GIS) und eignen sich am besten, um die Zusammenarbeit zwischen abteilungsübergreifenden Teams zu ermöglichen.

Die Reifegrade reichen von 1 bis 5. Je höher der Reifegrad (die Zahl), desto besser die Funktionalität, die Intelligenz und die Vernetzbarkeit.

Das Reifegradmodell für digitale Zwillinge beschreibt die verschiedenen Komplexitätsniveaus, die ein digitaler Zwilling aufweisen kann.

„Um skalierbare digitale Zwillinge zu erstellen und über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu warten, benötigen wir bei jedem einzelnen Aspekt – ob Simulation, Daten, Aggregation oder Visualisierung – eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen all diesen Elementen. Und das beginnt bei den Daten. Jeder einzelne Teil besteht aus Daten.“

Die Gruppe war sich über die Schwierigkeiten bei der Datenverarbeitung einig. Ohne eine Lösung für diesen wichtigen Schritt lässt sich allerdings kein digitaler Zwilling erstellen. Aber welche konkreten Herausforderungen sind unseren Mitwirkenden begegnet?

Tipp 6 – Bereiten Sie Ihre Datenquellen für digitale Zwillinge vor

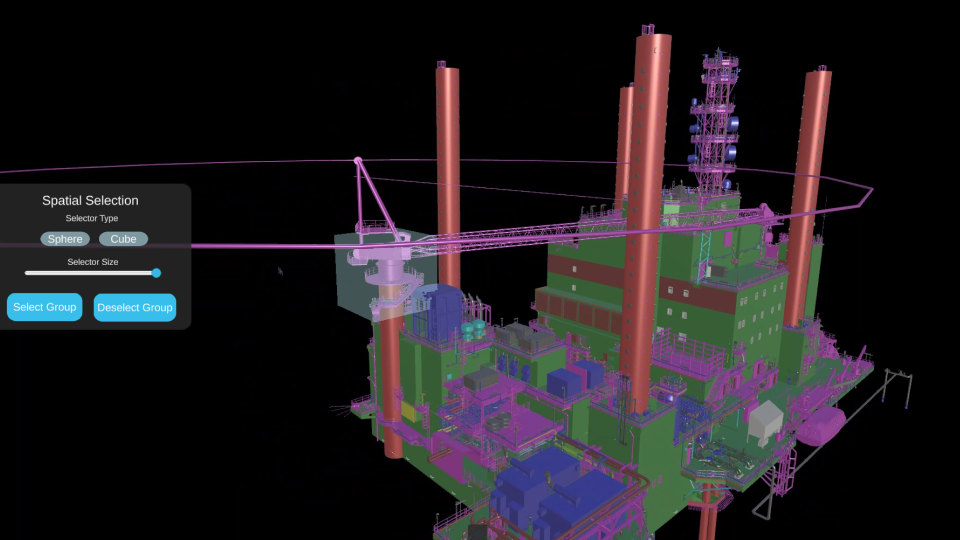

Verfügbar sind die vielfältigsten Datensätze, von jahrzehntealten technischen Zeichnungen bis hin zu CAD-Dateien von unterschiedlicher Art und Komplexität. In manchen Fällen gibt es sogar überhaupt keine Daten. In den letzten Beispielen werden Daten durch eine Scan-Methode wie Lidar oder Photogrammetrie erstellt.

Die Herausforderung besteht darin, diese verschiedenen Datenquellen zusammenzuführen und sicherzustellen, dass sie nicht nur mit der ausgewählten Plattform für digitale Zwillinge, sondern auch untereinander kompatibel sind.

Hier kommt ein Tool für die Datenaufbereitung und Optimierung wie Unity Pixyz ins Spiel. Die Einführung der richtigen Tools in dieser Phase stellt sicher, dass die Datenquellen für den digitalen Zwilling optimiert werden. Damit verhindern Sie, dass – wie es häufig der Fall ist – komplexe, verschiedenartige Daten die Bereitstellung und letztlich auch die Leistung eines digitalen Zwillings ausbremsen.

Tipp 7 – Schöpfen Sie das Potenzial vorhandener Komponenten voll aus

Stellen Sie sicher, dass Sie die Daten ausfindig machen, die Sie bereits besitzen, und ihr volles Potenzial ausschöpfen. Wenn Sie beispielsweise Zugriff auf die BIM-Daten für eine Einrichtung haben, nutzen Sie diese Daten in Ihrem digitalen Zwilling. Das ist effizienter, als Aufgaben doppelt auszuführen, z. B. mit der Erfassung von Daten zum selben Gebäude durch Photogrammetrie.

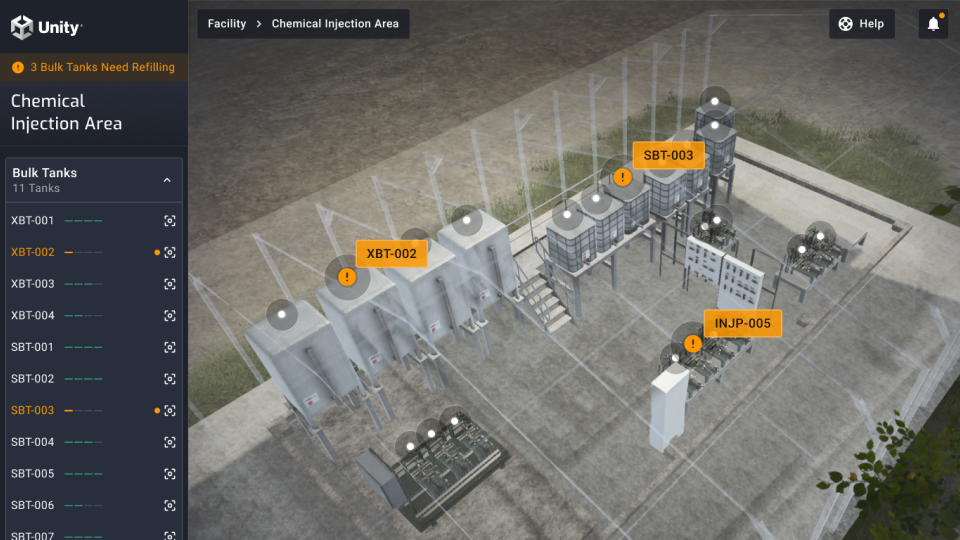

Zu den Funktionen eines einsatzbereiten digitalen Zwillings gehört die Überwachung des Gerätestatus und die Ausgabe von Warnmeldungen bei Wartungsbedarf.

„Wir haben uns auf die Komponentisierung konzentriert – darauf, sicherzustellen, dass wir alle Puzzleteile zusammensetzen können, um einen digitalen Zwilling zu erstellen. Für einen digitalen Zwilling einer Bohranlage oder eines Refiners können Sie z. B. die Teile X, Y und Z zusammensetzen.“

Tipp 8 – Vermeiden Sie Black-Box-Lösungen Das Problem von Black-Box-Lösungen wurde angesprochen. In diesen Situationen wurde ein digitaler Zwilling erstellt – oft von einem externen Drittanbieter mit einer Software mit eingeschränkten Anpassungsfunktionen – und dem Unternehmen übergeben. Der Zwilling läuft reibungslos allein. Dabei stellen sich jedoch mehrere Herausforderungen, z. B. der fehlende Zugriff auf die Kernplattform für Änderungen und Updates. Die Eigenschaften von Black-Box-Lösungen erschweren außerdem die Interaktion zwischen digitalen Zwillingen innerhalb des Unternehmens, da sie möglicherweise unterschiedliche Strukturen aufweisen oder sich nicht ohne Weiteres mit anderen Datenquellen verbinden lassen.

Tipp 9 – So skalieren Sie effektiv

Hinsichtlich der Interoperabilität ist es wichtig, die Zukunftsfähigkeit zu berücksichtigen. Die Gruppe stimmte überein, dass ein Programm für digitale Zwillinge eine mögliche zukünftige Skalierung zulassen sollte, auch wenn für die unmittelbare Zukunft keine derartige Vergrößerung geplant ist. Dabei könnte es sich um die Skalierung eines vorhandenen Zwillings auf einen höheren Reifegrad, eine Ausweitung zur Integration zusätzlicher Datenquellen oder eine Vernetzung mit anderen digitalen Zwillingen handeln. Um eine effiziente und effektive Skalierung zu gewährleisten, sollten diese Optionen von Anfang an bei der Planung des Programms berücksichtigt werden. Nur so lassen sich zukünftige Probleme und unnötige Kosten vermeiden.

Tipp 10 – Teilen Sie Ihren Programmpartnern Ihre Vision mit

Damit Ihr Programm für digitale Zwillinge vom ersten Tag an skalierbar ist, empfiehlt es sich, Ihre Drittanbieter-Partner über Ihre langfristige Vision zu informieren. Wenn alle Beteiligten Ihre kurz- wie langfristigen Zielsetzungen für das Programm kennen, können Sie digitale Zwillinge entwickeln, die vollständig kompatibel sind, was nicht skalierbare Black-Box-Lösungen unnötig macht.

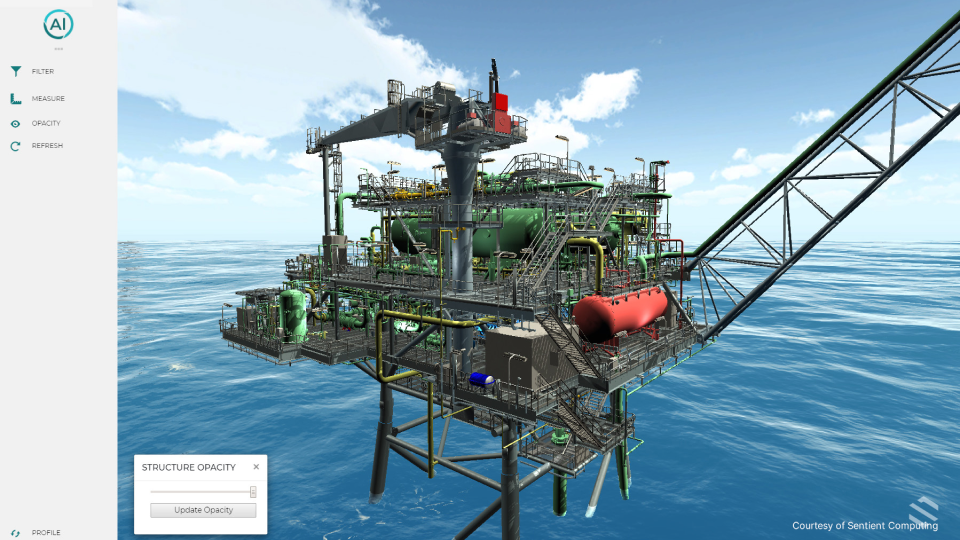

Ein einsatzbereiter digitaler Zwilling ist eine präzise Abbildung eines physischen Standorts, die Analysen mit aktuellen und korrekten Daten ermöglicht.

„Es geht vor allem darum, große Datensätze zu erstellen, mit denen Maschinen verstehen können, was sie sehen … Es ist die Verbindung von Technologien.“

→ Künstliche Intelligenz (KI) für digitale Zwillinge

Angesichts der rasanten Weiterentwicklung der KI gibt es auch bei digitalen Zwillingen klare Anwendungsmöglichkeiten. Wie dem Reifegrad-Modell zu entnehmen ist, spielen KI und maschinelles Lernen ab dem 2. Reifegrad eine zunehmend wichtige Rolle.

Bei digitalen Zwillingen ist KI dann am effektivsten, wenn sie zur Erstellung, Analyse und Interpretation von sehr großen Datensätzen genutzt wird. KI-Tools analysieren riesige Datenmengen, die vom digitalen Zwilling erfasst wurden, und erzeugen Prognosen der zukünftigen Leistung. Diese Analysen können Bereiche identifizieren, in denen Verbesserungen vonnöten sind, alternative Strategien vorschlagen oder Empfehlungen zur bestmöglichen Verwaltung unterschiedlicher Szenarien abgeben.

Bei digitalen Zwillingen mit dem höchsten Reifegrad können KI-Tools und maschinelles Lernen korrekte prädiktive Aktionen durchführen, ohne dass ein Eingriff durch den Menschen erforderlich ist. Auf diese Weise werden Fehler minimiert, Kosten eingespart und die Produktivität erhöht.

Letztendlich ist ein digitaler Zwilling ab dem 2. Reifegrad bei der datengesteuerten Entscheidungsfindung umso autonomer, je mehr Daten Sie ihm bereitstellen. Ein KI-gestützter digitaler Zwilling, dem ausreichend Daten eingespeist werden, kann dahin trainiert werden, die gewünschten Ergebnisse zu verstehen. Das ist die Grundlage für einen autonomen digitalen Zwilling (5. Reifegrad auf der Reifegrad-Skala), der Vorhersagen treffen und Aktionen bei den effektivsten Entscheidungen durchführen kann.

Unsere Mitwirkenden untersuchen diese Technologie bereits:

„Mit einem Blick in die Zukunft setzen wir die Integration in unser raumbezogenes System um, damit digitale Zwillinge, Geodaten und Geolokalisierung in derselben Umgebung genutzt werden können. Das geht auf das Datenprinzip zurück, dass wir eine Integration vorliegen haben, dieses System aus Systemen, und sicherstellen, dass unsere Systeme eine komplette Landschaft umfassen.“

„Wir haben uns mit No-Code- und Low-Code-Lösungen beschäftigt. Wie können wir die Bausteine des digitalen Zwillings so zusammensetzen, dass der Anpassungsbedarf möglichst gering ausfällt? Schließlich möchte man nicht für jede einzelne Komponente eine neue Lösung erstellen. Man möchte die vorhandene Lösung anpassen und ändern können. Daher entwickeln wir eine Lösung, die in Zukunft erweitert, zusammengesetzt und angepasst werden kann.“

„Wenn Ihre Metadaten korrekt sind, können Sie alles klassifizieren. Wenn Sie eine Pylone sehen und es Treppen, einen Gehweg oder ein Gerüst gibt, sollten sich diese Elemente nicht schneiden. Das sollte das Modell wissen. Wenn der digitale Zwilling Metadaten umfasst, können Sie eine KI damit nutzen. Sie können Ihr ingenieurtechnisches Know-how anwenden, und der digitale Zwilling kann all das ermitteln, weil er weiß, welche Elemente sich gegenseitig schneiden und welche Auswirkung das hat.“

Ein digitaler Zwilling einer Betriebsstätte kann viele Funktionen erfüllen, darunter Remote-Schulungen, prädiktive Wartung, Überwachung und Berichterstellung.

Erstellen Sie ihn selbst

Erhalten Sie die nötigen Entwicklungstools und den Support auf Enterprise-Niveau, um Ihre CAD- und 3D-Daten in immersiven digitalen Zwillingsanwendungen zu nutzen, die überall und auf jedem Gerät verfügbar sind.

Erstellen Sie ihn zusammen mit unseren Experten

Wünschen Sie bei den ersten Schritten Unterstützung durch Experten? Sehen Sie sich unser Betriebsstartpaket an, und erhalten Sie Hilfe von unserem Team aus erstklassigen Designern, Entwicklern und Experten aus der Energiebranche – damit Sie Ihr Programm für digitale Zwillinge problemlos starten können.

Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen? Kontaktieren Sie unser Team, und wir finden zusammen die richtige Lösung.